走進老山腳下的麻栗坡縣天保鄉天保村,一排排錯落有致的新房和一條條干凈整潔的水泥硬化村道,讓這個曾經經歷戰火洗禮的小村莊顯得格外愜意和恬靜。漫步其中,嶄新的小洋樓、人們的歡聲笑語都昭示著天保村的新面貌。誰會想到,這里兩年前,曾經是“辦酒風”肆意盛行的地方。

時維初夏,筆者來到中越邊境線上的天保村對一份由全體村民簽字共同約定禁止濫辦酒席的“村規民約”進行了專題采訪。

一份簡單的“村規民約”

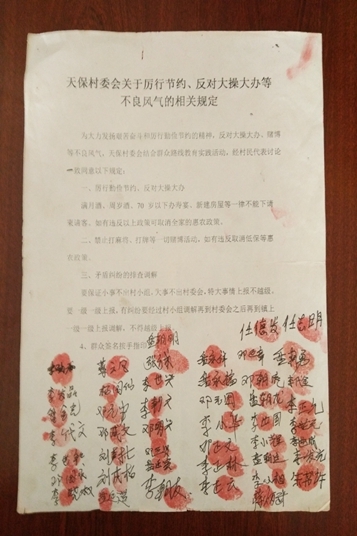

在天保村委會辦公室,村黨委書記、村委會主任劉德明拿出了一沓“村規民約”,共26份,每個村小組1份。其中禁止村民濫辦酒席的規定里,只有“滿月酒、周歲酒、70歲以下辦壽宴、新建房屋等一律不能下請柬情況,如有違反以上政策可取消全家的惠農政策”這一句話。從字面上看,這是一份簡單得不能在簡單的“村規民約”。但這26份“村規民約”與全面、嚴謹、規范的機關文件相比,不同的是上面密密麻麻寫滿了全村968戶戶主的姓名,并蓋上了村民自己鮮紅的手印。劉德明說:“過去就是因缺了這份簡單的村規民約,全村也因濫辦酒席被搞得得亂七八糟,老百姓整天忙著吃酒,既傷財還耽誤工時,弄得老百姓都無心生產”。

陷入怪圈的“辦酒風”

事由緣何說起?原來,伴隨著中越兩國關系正常化,乘著國家扶持“老、少、邊、窮”戰地區發展的春風,“國門村寨”也奔小康啦,紛紛蓋起了新房,農村喬遷宴客本是一件喜慶事,誰曾想后來竟慢慢地變了“味”。

“太亂了,大家都想方設法的辦酒,一年到頭我在吃酒上就開銷1.5萬元左右,真的是吃不起”。提起之前的狀況,劉德明直搖頭。

村委會副主任羅選富最“慘”的一次是一天有八場酒要吃,只得騎著摩托車一路跑了6個村寨,每到一處都是交了“份子錢”就趕往下一家,連飯都顧不上吃。村衛生員黎剛由于工作崗位的原因,認識他的人特別多,每年都要接到200多張請柬,一年僅“份子錢”達2萬元以上。平安坡村民小組村民趙玉坤由于家庭比較貧困,每次拿到請柬都愁得沒有辦法,只有四處去打零工掙吃應付,一年到頭什么都不剩。南硐村小組的李朝文也同樣如此,年年都靠借債吃酒,家境貧困狀況一直沒有根本轉變。

天保村黨委副書記、紀委書記陳聯飛說:“當時我們村辦酒已進入了一個怪圈,一些人為了斂財辦無事酒,送了人情的村民想把禮金收回,也跟著想各種理由辦酒,導致了辦酒風的惡性循環,五花八門的無事酒勞民傷財,辦得人怨氣十足”。

限酒令不僅限住了“嘴”,還贏得了“民心”

“面對全村大操大辦‘泛濫成災’的局面,我們一度也很為難,治理還是不治理呢?”說起出臺這份村民“限酒令”的過程,劉德明道出初衷。

一場村里搬新房的吃酒風讓村民們體會到吃酒風的危害。2014年縣政府在南硐村小組開展了整村推進扶貧攻堅工作,32戶村民在政府的大力扶持下,家家都建起了小洋樓。本是大好事,但一場鬧劇出現啦,新房幾乎是同時竣工的,都設宴擺酒祝賀,不僅是南硐村32戶村民,還連帶附近村村民整整吃了一個月的酒席,村委會的干部們每人都接到了15張以上的請柬。

一時間,村民怨聲載道:“哎!這種搞法誰吃得起,國家補助蓋新房的錢都在這個月吃光了,怎么脫貧,怎么致富呀!”有的說:“不去又怕得罪人,去又實在吃不起,應該有人來挑頭來制止這事啦”。

老百姓的心聲最終讓村干部們吃下了治理大操大辦歪風的“定心丸”。說干就干!2014年5月,一份禁止村民辦無事酒的“村規民約”在經過全體村民“簽字畫押”后最終得以出臺。

“這事做得實在,為我們減輕了很多負擔,村干部實實在在的為我們辦了一件好事”“沒有了吃酒風,沒有了人情負擔,我們感到生產生活都輕松多啦”。村民們滿意地豎起大拇指。

一份簡單的村民“限酒令”,接地氣,順民意,不僅管住了“嘴”,還贏得了“民心”。

記者手記

5月的初夏,天保村委會,陽光熾烈,樹木蔥郁,溪流潺唱,再次走進這個昔日吃酒風盛行的邊境小寨,不由得思緒萬千,一份“村規民約”后吃喝風的巨大反差和變化,它給我們的啟示到底是什么?我苦苦地思考著答案?

劉德明見到我,高興地說:“你這次來,是不是感到了變化,我們初步估計了一下,今年與往年相比,全村辦酒場次下降了85%左右,這也為老百姓直接節約資金300余萬元。現在想想,這份村規民約之所以起作用,并不是我們村干部有多高明,有多厲害,而是村民自愿簽的,是發自內心的,所以能執行下來”。

我忽有所悟,這或許就是答案。農民是樸素的,真摯而善良的,他們對美好生活的追求往往只是通過一種簡單的方式來體現,來表達。當過去盛行的“吃酒風”危害到他們寧靜樸實的生活時,他們自然會發出抗議的心聲和訴求,要改變這種不合理,不堪重負的現狀,最終通過一紙簡單的“村規民約”流露和表現出來,并得以嚴格遵守和執行。我不由得在心里對村民們泛起深深的敬意。

走出村子,心仍然沉浸在這種變化的意境中,一紙“村規民約”,在它薄薄而發皺的份量中,我嗅到的是一個邊境小村莊散發的生機和氣息,耳際聽到是它在朝著小康社會前進中發出的穩重扎實的步伐!(陳天躍 楊昌軍)