蘆笙是苗族人民喜愛的民間傳統(tǒng)樂器,歷史悠久,大關(guān)縣苗族蘆笙制作技藝主要存在于苗族人口較多的天星鎮(zhèn)。天星鎮(zhèn)的蘆笙通常由笙管、笙斗和簧片三部分構(gòu)成,取材苦竹、樺槁樹皮、杉木、銅片,其制作工序復(fù)雜,造型美觀,蘆笙發(fā)音響亮,旋律悅耳動(dòng)聽。2006年,大關(guān)縣的苗族蘆笙制作技藝,被列入國家級非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目。

將白杉木削成蘆笙兜,白杉木是蘆笙制作的主要材料之一,將精選的白杉木晾干后,鋸成大小和長短都相當(dāng)?shù)哪绢^。

用刀子削平笙兜

用砂紙將笙兜擦光滑

把初具雛形的蘆笙兜用小刀削平,再用砂紙將蘆笙兜擦光滑,這樣既美觀好看又有光滑的手感。

把笙兜平分兩半,平分笙兜時(shí)需做到穩(wěn)、平,既要將笙兜均勻地平分,又要確保平分后的笙兜完好無損。

將平分后的笙兜清空,把平分后笙兜里多余木材清空,在清空時(shí)既不能把笙兜弄破,又要保證清空后的笙兜厚薄一致,這樣才能發(fā)出悅樂響亮的聲音。

把清空后的兩半笙兜再用膠水把它們粘在一起回到最初的模型,粘合時(shí)既要認(rèn)真細(xì)心,確保粘合后的蘆笙看不到一點(diǎn)分開過的痕跡,并粘上樺槁樹皮,使得蘆笙更美觀。

在將粘合后的笙兜上適當(dāng)位置鉆六個(gè)或八個(gè)發(fā)音孔,發(fā)音孔的間隔距離、大小既要一樣,又要確保鉆發(fā)音孔時(shí)不能弄破笙兜。

裝上用苦竹制作的長短不一的發(fā)音管,發(fā)音管用精選的苦竹曬干后制成。

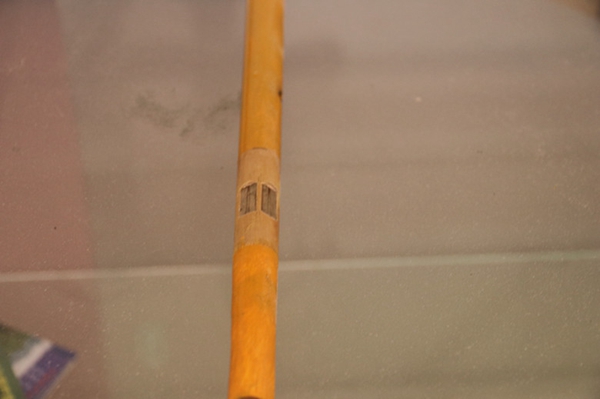

打磨用黃銅鑄煉加工而成的簧片,打磨簧片時(shí)要打磨得非常薄,并且很均勻。

蘆笙制作工藝在保持傳統(tǒng)做法的同時(shí),通過實(shí)踐摸索,在高溫冶煉時(shí)加入一定比例的鉛,增強(qiáng)了簧片的彈性和韌性,發(fā)音更響亮,音質(zhì)更悅耳。

初具雛形的笙兜

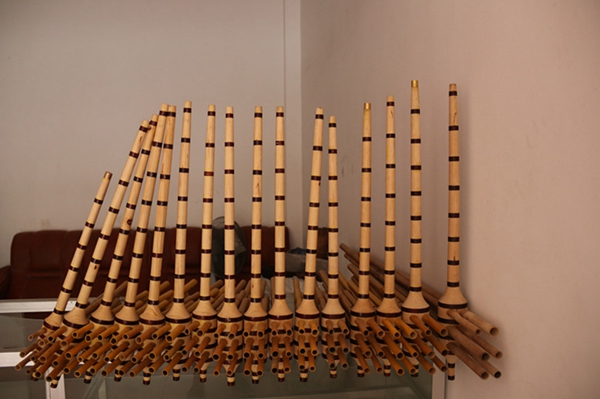

制作完成的蘆笙

其制作技藝精湛,遠(yuǎn)銷北京、上海等地,有的還銷往美國等海外。

苗族群眾休閑時(shí)圍聚在一起吹蘆笙,享受優(yōu)美動(dòng)聽的蘆笙音樂。

每逢花山節(jié)的時(shí)候,苗族群眾都要聚在一起,村里的男女老少穿上盛裝,吹蘆笙、跳蘆笙舞,慶祝節(jié)日。(大關(guān)縣紀(jì)委 黃頂輝 申艷梅)