1月18日,習近平總書記在北京考察冬奧會、冬殘奧會籌辦工作。習近平先后來到位于北京市海淀區的首都體育館和位于北京市延慶區的國家高山滑雪中心、國家雪車雪橇中心考察調研,了解運動場館建設和運動員參賽備戰等情況,看望慰問運動員、教練員和延慶賽區運行保障團隊、建設者代表。

伴隨著2021年新年開啟,北京冬奧會的場館建設也進入“沖刺”階段。北京2022年冬奧會和冬殘奧會計劃使用共計25個場館,分布在北京賽區、延慶賽區和張家口賽區。

據了解,截至目前,北京冬奧會和冬殘奧會所有競賽場館都已完工交付,所有場館(群)首批工作人員全部到位。冬奧場館建設中,有哪些屬于中國方案的智慧呢?

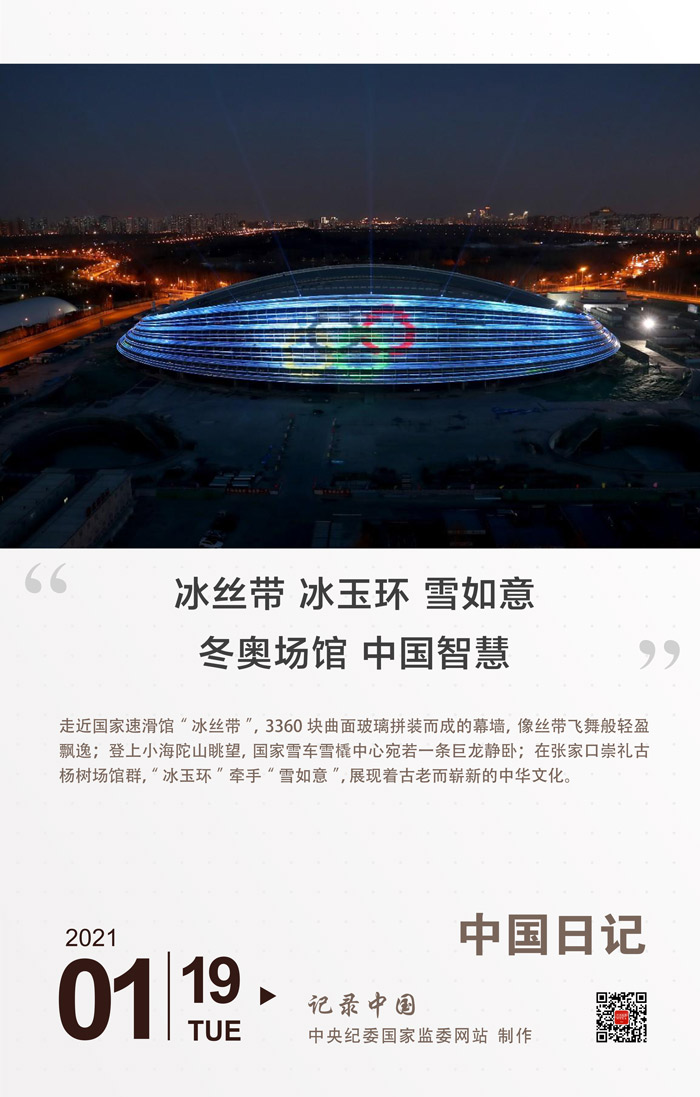

上周,位于朝陽區奧林匹克公園的國家速滑館開始了它的首次制冰。冬奧會期間這里將承擔速度滑冰比賽,誕生14塊金牌。

2020年12月25日晚,“被點亮”的國家速滑館。22條外立面“絲帶”先是呈現倒計時數字,然后以藍色光影模擬出速滑運動員在賽道疾馳的流動畫面。當日,國家速滑館“冰絲帶”完工。

“對于一個速滑館來講,有沒有一塊好的冰面,關系到能不能讓運動員的實力充分發揮。”北京冬奧組委規劃建設部總體規劃處處長桂琳介紹,國家速滑館采用全冰面設計,冰面面積1.2萬平方米,是目前亞洲最大的冰面。

此外,國家速滑館還采用了全世界最先進的二氧化碳跨臨界制冷系統。“二氧化碳制冷系統的制冷能力非常強,我們需要它硬一點、厚一點,還是薄一點、軟一點,它都可以快速做到。”桂琳表示,這項技術是目前世界上最環保的制冰技術,碳排放趨近于零;同時也是最先進的制冰技術,冰面溫差可控制在0.5度以內。

就在上月,第九屆奧林匹克峰會公報評價,北京冬奧籌辦進展“極其順利”。此前,國際奧委會副主席、北京冬奧會協調委員會主席小薩馬蘭奇表示,盡管遇到了很多困難,但北京冬奧會籌備工作所取得的進展令人矚目。

位于延慶賽區國家雪車雪橇中心的比賽賽道,是國內第一條高強度雙曲面噴射混凝土成型賽道,也是冬奧會競賽場館中難度最高的項目之一。這條賽道長約1.9公里,垂直落差超過120米,整個賽道有16個彎道,其中包含一個獨具特色的360度回旋彎道。

作為賽道建設最主要的施工工藝,“噴射混凝土”精確度和質量要求極高,各環節必須精準無誤、精益求精。為了確定技術參數,54歲的向茂盛扛起60多斤的噴槍,幾乎天天泡在模塊基地,研究圖紙、設備參數、材料性能,無數個深夜的獨自鉆研終于結出碩果。他帶領21名噴射手,經過了342個日日夜夜的奮戰,終于完成了這條全長1975米的賽道噴射。

國內首支賽道混凝土噴射團隊隊長向茂盛正在持噴槍進行賽道混凝土噴射

“混凝土噴射技術長期被西方國家壟斷,這次技術應用在國內屬于第一次。”據冬奧宣講團成員張丹丹介紹,國家雪車雪橇中心賽道主體結構由中國人自己噴射完成,這條完全自主、中國造的賽道,也填補了我國此前在雪車雪橇賽道建設上的空白。

北京冬奧場館有兩個關鍵詞,一個是“建”,另一個是“改”。

早在申辦冬奧之初,中國就向世界承諾:一方面發揮北京冬夏雙奧城市優勢,利用現有奧運場館;一方面統籌賽事需求,實現場館賽后持續利用。這個承諾,中國用五年的時間兌現了:多個冬奧場館是在2008年北京奧運場館的基礎上改建而來,能在賽時、賽后或根據季節進行不同運動項目切換。

“每一個場館的建設,不僅會考慮北京2022年會怎么樣,也會考慮這個比賽項目能否借助場館建設,得到更廣闊的發展前景。”桂琳表示,這些思考和誠意讓世界看到中國舉辦冬奧會的格局和胸懷。(中央紀委國家監委網站 沈東方 王嬋)