“作為眾多從大山走出來的學生之一,受益于國家、政府、學校、社會以及老師和愛心人士的幫助……我才能走到今天。還有許許多多我沒辦法列舉的好心人,在此一并感謝!” 19日中午,因博士論文致謝而受到廣泛關注的黃國平給廣大網友回了一封信,講述自己的成長經歷并表示謝意。

完整版《人機交互式機器翻譯方法研究與實現》致謝部分(隱私相關的敏感信息已被隱去)

“我走了很遠的路,吃了很多的苦,才將這份博士學位論文送到你的面前。”這份令無數網友“淚目”的致謝,來自2017年黃國平在中國科學院自動化研究所的博士論文《人機交互式機器翻譯方法研究與實現》。在滿滿兩頁的致謝中,他以樸素真情的文字回顧了自己如何一路走出小山坳、和命運抗爭的故事。

“窮且益堅,不墜青云之志”。二十二載求學路,黃國平走得很艱難,也很堅定。

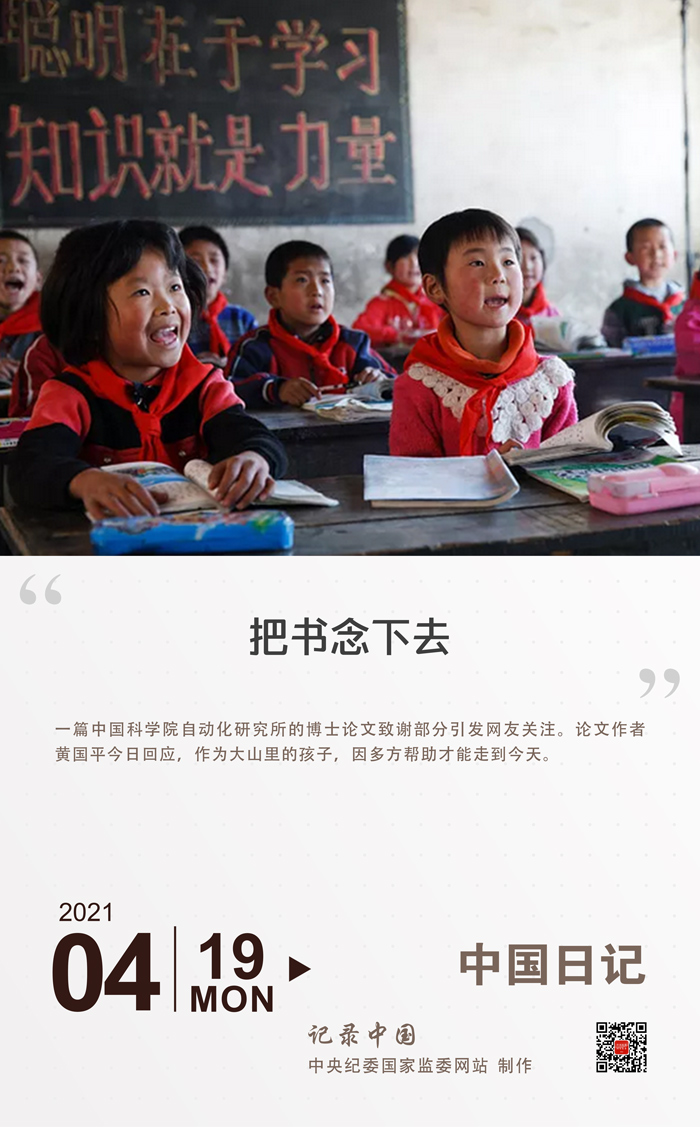

“他不愛說話,但是學習特別刻苦努力,可以用拼命來形容他。”黃國平的中學數學老師蔡曉軍回憶。少年時家境貧寒,母親、父親、婆婆相繼離開他的身邊。黃國平時常陷入生活的窘迫中,高中之前靠著抓黃鱔、釣魚、養小豬崽和出租水牛湊學費,煤油燈下讀書是他晚上最開心的事。“一直盼著走出大山”的黃國平已記不清有多少次覺得扛不下去了,而支撐他前行的信念很簡單——把書念下去,然后走出去,不枉活一世。

“把書念下去”,不僅需要迎難而上的信念,也需要物質支撐。黃國平在致謝中提到,生活留給他的幸運之一,是“進入高中后,學校免了全部學雜費”。中國科學院官方微博在昨日表示,“我們不會讓任何一個有志氣的孩子,因為錢的原因讀不起書。”

不少網友在給黃國平的留言中也提到了自己在求學路上收獲的溫暖:“每個學期的獎學金是支撐我學下去的力量”“如果沒有國家的生源地助學貸款和助學金,我這個農村孩子就上不了大學”……

不讓一個學生因家庭經濟困難而失學,我國從制度上予以保障。黨的十八大以來,重點高校面向農村和貧困地區定向招生計劃累計招收70萬人,累計有514.05萬建檔立卡貧困學生接受高等教育,貧困學生縱向流動的通道更加寬廣。2016年至2020年,中央財政共安排義務教育公用經費補助3931.24億元,家庭經濟困難學生生活補助435.92億元,免費教科書補助712.13億元。

如今,我國已建成覆蓋學前教育至研究生教育的學生資助政策體系,實現各教育階段全覆蓋、公辦民辦學校全覆蓋、家庭經濟困難學生全覆蓋,累計資助貧困學生6.41億人次,基本做到“應助盡助”。

曾經“大山里的孩子”,如今已成為人工智能實驗室的高級研究員。這樣的“奇跡”,不僅發生在黃國平身上,也會發生在每一個普通的中國孩子身上。(中央紀委國家監委網站 沈東方 李蕓)