在天府之國四川,神秘莫測的三星堆,折射出中華遠古文明的輝煌歷史,實證中華文明的多元一體格局;聞名于世的都江堰,滋潤出富庶綿長、煙火人間的幸福長卷。圖為成都市區建筑物以及遠處的西嶺千秋雪。 圖片來源:視覺中國

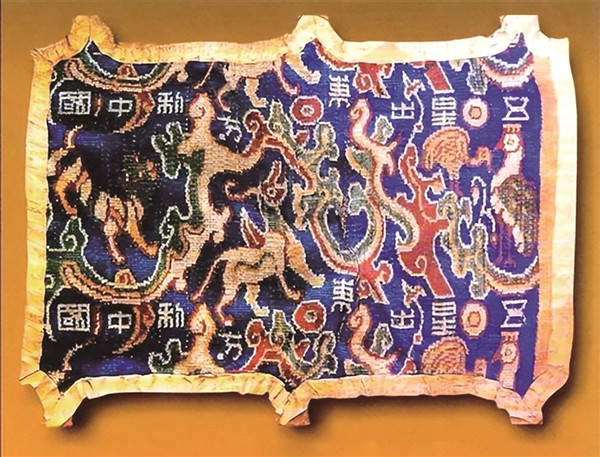

漢代織錦護臂,國家一級文物,織有八個篆體漢字:“五星出東方利中國”, 展現著西域文化和中原文化融合薈萃、各民族命運與共的歷史。 (資料圖片)

嘉賓:王學斌(中央黨校“中華文明與中國道路研究”項目組首席專家、文史教研部中國史教研室主任)

張軍(中央黨校文史教研部副主任)

曲柄睿(北京師范大學歷史學院副教授)

習近平總書記在文化傳承發展座談會上指出,中華優秀傳統文化有很多重要元素,共同塑造出中華文明的突出特性。

中華文明具有突出的連續性、突出的創新性、突出的統一性、突出的包容性、突出的和平性。立足中華民族偉大實踐,深刻理解中華文明的突出特性,對于在新的歷史起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明具有重大意義。本網與中央黨校“中華文明與中國道路研究”項目組合作,特約請專家進行解讀。

一、統一性是中國歷史的主旋律,是中華民族的合奏曲,也是中華文明的大基調

王學斌:在文化傳承發展座談會上,習近平總書記對于中華文明突出的統一性的重大意義,有著非常明確的強調,即“從根本上決定了中華民族各民族文化融為一體、即使遭遇重大挫折也牢固凝聚,決定了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念,決定了國家統一永遠是中國核心利益的核心,決定了一個堅強統一的國家是各族人民的命運所系”。不難看出,統一性是中國歷史的主旋律,是中華民族的合奏曲,也是中華文明的大基調。

張軍:這個判斷是對中華文明本質的深刻洞察。放寬視野,綜合考察決定歷史走向的各種因素,就能發現其中歷史之長期的合理性。中華文明具有突出的統一性,可以從以下幾個因素來認識。

一是中華文明的地理基礎。中國處于歐亞大陸的東端,西面有喜馬拉雅山和帕米爾高原為屏障,東部是漫長的海岸線,太平洋一望無涯,波涌際天。北方則“幕北地平,少草木,多大沙”。戈壁沙漠以及天山、阿爾泰山、昆侖山、蔥嶺等雪峰橫亙,“山路艱危,壁立千仞”,古人視為畏途。從整體來看,中國地理條件有其統一性。從北、西、南向中原輻輳而自成一個自然區。中國地理條件整體的統一性和政治形勢有密切的聯系,它是維系國家統一的自然基礎。地理條件的獨特性,對中國多民族國家的形成和統一影響很大。這種地理的內向性是形成國家統一和疆域完整的決定性條件之一。所以,中華文明以統一為正軌,實有天候和地理為支撐。

二是大一統的價值觀植根于中華民族內心深處。何謂統一,統于一也。公元前221年,秦建立大一統的封建王朝,實行“書同文、車同軌、行同倫”,統一度量衡,推行郡縣制,奠定了維持中國統一的文化與制度基礎。自秦以后,歷史雖統一與紛爭交相更替,但統一是中華民族歷史發展的主流,是不可逆轉的總趨勢。在長期的政治實踐的基礎上,中華民族也擁有足夠的智慧去化解統一進程中面臨的各種困頓。既能用中適時,隨時以行,在努力追求天下一統的過程中,客觀看待其艱巨性與曲折性;又能守經用權,和而不同,看到統一的必然性;也能充分認識到統一的差異性。大一統的政治體系與文化體系不斷發展、擴大與成熟,一方面支配和規范著歷代傳統政治實踐,另一方面也成為傳統政治運作的至上原則和價值理念。“大一統者,天地之常經,古今之通誼也。”由此衍生出的“兼容并包”的氣魄格局、“親仁善鄰”的價值傳統、“協和萬邦”的和合理念等,鮮明體現中華文明的氣質、氣度、氣派。

三是多元一體的文明格局。有學者指出,中華文明實際是在黃河、長江、西遼河流域等地理范圍內展開并結成的一個巨大叢體。這個叢體內部,各地方文明都在各自發展。在彼此競爭、相對獨立的發展進程中,又相互交流、借鑒,逐漸呈現出“一體化”的趨勢,我們將之概括為“中華文明的多元一體”格局。

曲柄睿:先秦時期,許多思想家都呼吁結束諸侯國林立的局面,建立起真正的大一統王朝。比如荀子說,倘若能“一天下,財萬物,長養人民,兼利天下”,就能建立一個太平世界。孟子則直接解釋,天下將“定于一”……思想家們的主張反映了民眾的共同愿望,就是建立一個統一且穩定的中央政權。自先秦以后,建立統一的中央政權,成為中華文明的一個核心理念深入人心。

中國的發展,離不開國內各民族交往交流交融。中華文明產生、發展的歷史,既是國內各民族交匯融合的歷史,更是統一多民族國家文化認同的歷史。

中華文明內各民族和各地域文化和而不同的平等、開放、包容、融合的情形,塑造了文明本身的大同之境。因其開放,故而多元;因其包容,故而穩定;因其平等,故而和平;因其融合,故而持久。中華文明在自身永不停歇的新陳代謝過程中延綿不絕,成為世界上罕見的自古至今未曾斷裂的文明系統,更成為人類歷史上具有啟示意義的和諧發展典范。

二、幾千年來中華民族始終保持著對統一多民族國家的認同,保持著對共有歷史文化的認同

王學斌:可以說,漫長中國歷史中,各民族之所以團結融合,多元之所以聚為一體,源自各民族文化上的兼收并蓄,各民族優秀傳統文化都是中華文化的組成部分,中華文化是主干,各民族文化是枝葉,根深干壯才能枝繁葉茂。

張軍:自古以來,中國就是一個多民族國家,其建立和形成,一方面體現為民族之間有矛盾和斗爭,但又有互相聯系和日益接近;既存在和建立過不同政權,又日益趨向于政治的統一和建立統一的國家。中國數千年文明史,國家總是在統一、紛爭而又復歸于統一的軌道上運行著。實際上,每一次的統一都不是簡單的歷史重復,每一次紛爭也不能簡單地視之為歷史的倒退,而是社會由低級向高級,由落后向進步的螺旋式發展。每一次新的統一,都有新民族融合于統一多民族國家之中,都有新的土地得到開發和利用,生產力提高、社會進步、民族發展、國家領土不斷拓展,最終凝聚為統一的多民族的國家。從秦漢的統一到魏晉南北朝的變局,再到隋唐的統一,五代宋遼金西夏的對峙,再到宋元明清的統一。多民族間的交往交流交融,逐漸形成你中有我,我中有你的多元統一體。

總之,中國作為一個多民族的泱泱大國,其疆域與統一,數千年代代相傳,綿延不絕,這樣一個宏偉的現象,在世界民族與國家之林中,在世界歷史上是罕見的。

縱觀歷史,多少個疆域遼闊,稱霸一時的大帝國,像羅馬帝國、奧斯曼帝國、自稱“日不落”的英帝國,最后都衰落了,土崩瓦解了,有的甚至煙消云散了。而中國盡管歷經數不清的內亂與外患,卻始終作為一個統一的大國延續下來。其中一個重要的原因就是幾千年來中華各民族不但沒有分裂,而且是日益團聚,形成了相互認同的中華民族。

曲柄睿:中華文明所發明的語言文字、天文歷法、哲學思想,以及建立在此基礎上的文獻傳統、學術精神和思維方式,也從商、周以來延續至今。比較而言,歐洲和亞洲大陸西部、南亞次大陸各文明古國的文化傳統,卻被新興或外來的文化所攔腰斬斷。歐洲直到文藝復興以后,才開始重新尋找古典精神和古代文明。中華文明雖也同樣經歷過種種考驗,卻始終連貫如一,憑借語言文字的延續和歷史與文化傳統的延續不曾斷絕,表現出了在世界范圍內的獨特性。

中華文明的自信,根源于對統一多民族國家的歷史文化認同。中華文明的發展,建筑于統一多民族國家內部的民族團結與民族互助基礎之上。正因為如此,中華文明才能經受住長久的考驗。歷史上看,中華文明同樣遇到過新興文明與外來文明的挑戰。面對這些挑戰,中華文明并未如同歐亞大陸上的其他古文明一樣,或者僵化停滯,或者保守不前,而是積極交流對話、吸納融合,提升了自身的生命力,擴大了自身的影響力,培育了自身的創造力,增強了自身的向心力。

中國作為獨立政治實體未被中斷,以及中華文明作為文明體系未被中斷,這兩個世界歷史意義上的獨特現象,蘊藏著豐富的道理,有著深刻的啟示。具體來說,這與中華文明本就是多民族共同創造的統一復合體有關,也與中華文明始終保持著開放和包容,不停地自我更新有關。不同歷史時期的各個民族,既豐富了中華民族共有的精神家園,貢獻了本民族的智慧和力量;又保持著對統一多民族國家的認同,保持著對共有歷史文化的認同。上述兩個方面,是中國和中華文明延綿不絕的精神保證。

三、在中華文明的變遷發展中,統一一直是中國歷史發展的主題

王學斌:中華文明的統一性,源自經濟上的相互依存,各民族依托各具特色的生產生活方式,彼此深度交流,共同開發了祖國的錦繡河山、廣袤疆域;源自情感上的相互親近,在歷代共同維護國家安全與社會穩定,各民族牢固樹立了休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念;更源自中華民族追求團結統一的內生動力。

曲柄睿:中國古代歷史就是一部多民族的統一歷史和不同地域的統一歷史,統一一直是中國歷史發展的主題。它大致經歷了各民族的內部統一、地區性的多民族統一和全國性的多民族統一的過程。在這個歷史過程中,中國凝結為一個牢固的整體。

中國一直是一個多民族國家,中華文明是多民族文化的復合體,將各民族聯系在一起的是共同的歷史記憶。至晚東周時期,炎帝、黃帝已被諸夏尊奉為先祖。《國語·周語》記載,周靈王太子晉提到一些諸侯國“皆黃、炎之后也”。至西漢司馬遷撰《史記》,更是將炎帝、黃帝描述為華夏和匈奴、越等民族的共同祖先。西漢褚少孫補《史記·三代世表》,則明確使用了“黃帝子孫”一詞,謂“舜、禹、契、后稷皆黃帝子孫也”。“炎黃子孫”觀念,或者說炎黃祖先認同早已形成,并非近代的產物。

漢代以后,北方少數民族逐漸進入中原,他們一方面學習漢文化,另一方面又將本民族文化中的積極因素注入漢文化之中,由此中華文明呈現出多元包容、兼收并蓄的格局。十六國北朝時“炎黃祖先”觀念被諸多邊裔民族接受。《十六國春秋》《晉書》《魏書》《周書》等文獻記敘十六國北朝君主自認炎黃苗裔。這代表著一種深刻的文化共同體意識的形成,也正因為如此,中華民族結合成緊密的整體。

重視歷史修撰是中國的傳統。后代王朝記錄前代歷史的行為,代表了一種主流的態度。以明、清兩朝為前代元、明修史為例,前后兩個政權的建立者族屬不同,但是卻表現了立足中華文明的統一性意識。明朝統治者肯定元朝的歷史貢獻,也能正視元朝的歷史教訓,關注的是興衰成敗的道理,而非民族彼此的界限。清朝統治者同樣清楚且主動選擇接續修史這個中原王朝的傳統。可以說,統一的歷史文化認同,重塑了民族關系;尋找和重建共識,勝過了強化彼此的差異。

張軍:這種經濟上的一體化、文化上的一體化必然要求政治上的一體化,統一性就是這種文明格局的內在屬性與必然要求。所以,中國國家進程的多元化造就了成熟的統一的國家模式。自先秦以來形成并在秦漢以后得到加強的關于中國統一王朝的觀念,有效地在許多重要歷史時期抵消了多元化的疆域政治格局所帶來的影響。中國歷史的基本國情,就是超百萬年的文化根系,上萬年的文明起步,五千多年的文明古國,融匯為中華一統實體。

中華民族生生不息綿延發展,飽受挫折又不斷浴火重生。在中華文明的變遷發展中,統一性是其鮮明特征。習近平總書記站在中華民族偉大復興的戰略高度,深刻總結中華文明所具有的突出特性,為我們傳承好發展好中華文明注入了固本培元的思想力量。總書記強調,“只有全面深入了解中華文明的歷史,才能更有效地推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,更有力地推進中國特色社會主義文化建設,建設中華民族現代文明”。一切國家和民族的崛起,皆以文化創新和文明進步為先導和基礎。只有創造新的文明形態,國家實力的強大才能轉化為文明上的興盛。我們要堅持守正創新,高擎中華文明火炬,走好中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的道路,以賡續傳統、面向未來的精氣神為建設中華民族現代文明作出新的貢獻。