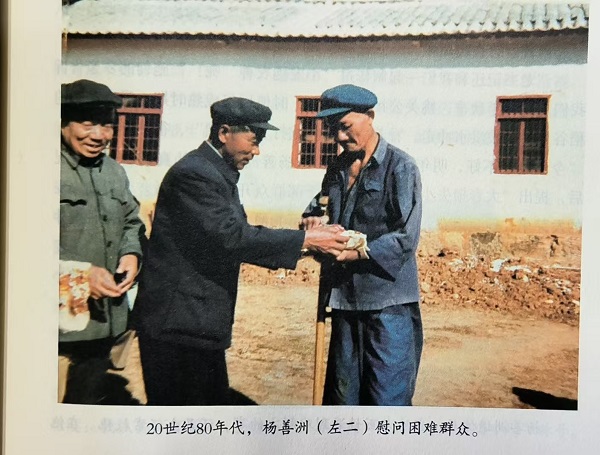

楊善洲,1927年生于云南省保山市施甸縣姚關鎮大柳水村,1951年5月參加鄉農會和武裝隊,1952年11月加入中國共產黨,先后在施甸縣、保山地區任領導職務,1977年任保山地委書記,1988年退休。退休后,他主動放棄到省城昆明安享晚年的機會,扎根大亮山,植樹造林,一干就是22年,建成面積5.6萬畝價值3億元的林場,且將林場無償交給國家。他留下共產黨人兩袖清風、清廉履職、一心為民的正氣。

楊善洲

堅持付伙食費

1952年,楊善洲在保山縣六區(施甸)區委工作,任土改小組長。黨組織派他去西南鄉石頭寨工作,安排他吃住在當地一戶姓安的人家。黨組織在保山組織培訓,楊善洲在回保山培訓的頭天晚上給老安交了伙食費。第二天一早送行時,老安給楊善洲遞來一個紙包,里面是兩個煮熟的紅薯,讓他帶在路上吃。

半路上,楊善洲掏出紙包,打開后發現紅薯下面壓著兩張一角的鈔票。這兩毛錢一直讓楊善洲惴惴不安。在保山培訓期間,楊善洲主動向組織匯報了這件事。培訓結束后,楊善洲就趕到石頭寨,送回了老安的兩毛錢。

從此以后,楊善洲一直堅持不欠群眾一分錢。1985年夏天,楊善洲帶著駕駛員和秘書到龍陵縣下鄉調研,在縣委食堂吃飯花了6.5元錢。秘書去結賬時,縣委書記說:“不用結,我請客。”看著書記一臉的誠意,秘書沒再堅持付錢。

在回保山的路上,楊善洲問秘書伙食費是多少,并從兜里掏錢準備給秘書。秘書說:“縣委書記堅持要結賬,我沒付錢。”楊善洲馬上對駕駛員說:“你給秘書買去龍陵的公共汽車票,讓他回去把伙食費交了。”

第二天中午,秘書交伙食費回來,楊善洲問:“賬結了嗎?”秘書點頭說:“結了。”楊善洲語重心長地對秘書說:“我們下鄉,這里吃一頓,那里吃一頓,如果擦擦嘴巴、拍拍屁股就走了,占基層的便宜,不開伙食費就走,這哪像共產黨人的作風!”

說起出差交伙食費,楊善洲經常說,不交伙食費,當白吃干部,如果是這樣,黨的干部就會失掉民心,交伙食費,守住的是共產黨人的作風,是共產黨人的民心!

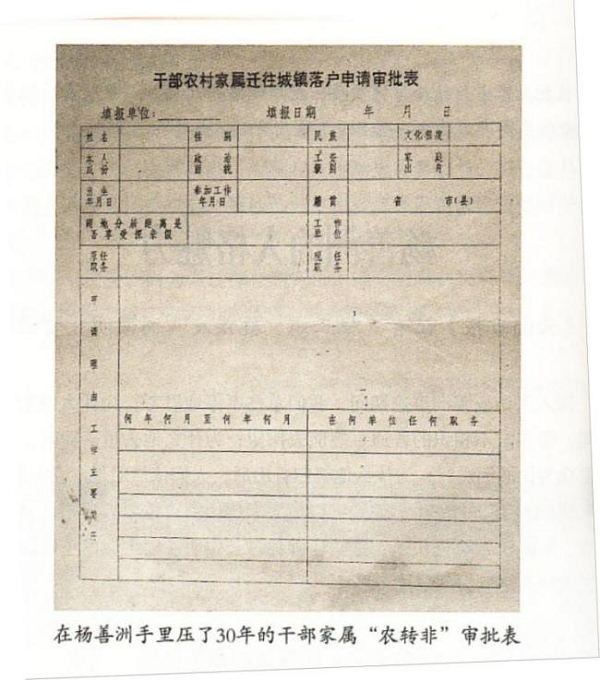

放棄“農轉非”

1964年,楊善洲擔任施甸縣委書記時,組織上提出要把他愛人轉為城鎮戶口,他謝絕了。1978年,他在農村的妻子、母親、不滿16歲的子女有機會可以轉為城市戶口。當組織部門把《干部農村家屬遷往城鎮落戶申請表》給他時,他認為:地委機關大多數局長、科長的家屬都在農村,我這個“班長”怎能帶頭轉呀?如果大家都轉去吃城市居民糧,誰來種莊稼?身為領導干部,我應該帶好頭,我相信我們的農村能建設好,我們全家樂意和農民共同建設家鄉。他把這張表格一直壓在抽屜里,主動放棄了國家給予的照顧政策。

1982年,楊善洲女兒楊惠蘭沒考上大學,縣公安局招人,楊惠蘭去報考,特意給楊善洲打了電話,想請他打招呼。錄取名單出來后,楊惠蘭沒有見到她的名字,問父親是怎么回事,原來父親根本沒打招呼。

他經常說:“孩子的路,靠他們自己走。”在楊善洲看來,濫用職權最容易傷到老百姓的心,手中的權力是黨和人民的,只能用來辦公事,絕不能用來辦私事。

不占公家一分一毫

1970年,楊善洲的妻子生孩子時,家里糧食不夠吃,姚關公社民政干部知道后,給他家送去30斤救濟大米和30斤糧票。楊善洲知道后,責怪妻子張玉珍:“我是黨的干部,我們不能占公家的一點便宜,領導家屬絕不能搞特殊,這大米和糧票要攢了還給公家!”過了半年,他們家東拼西湊,還清了這筆糧款。

楊善洲的小女兒楊惠琴至今還記得父親的話。小時候,有位在甘蔗基地工作的阿姨送了她三棵甘蔗,回家后,被她父親看見,當得知是別人送的,楊善洲當即批評女兒:“趕快送回去,別人的東西,即使是一分錢的也不能要!”楊惠琴只好哭著把甘蔗送回去。

楊善洲始終對黨忠誠,忠于人民,清正廉潔,克己奉公,這是他留給我們的寶貴精神財富,激勵著廣大黨員干部在新時代新征程中展現新作為,為建設中國式現代化云南篇章貢獻力量。(成信江)